上海交大科学史与科学文化研究院院长江晓原曾研究指出:世界上百分之八十的科幻作品,都描述了一个悲观的未来。科幻,始终伴随着强烈的自我毁灭意识,资源穷尽,惊天浩劫,外星入侵……众说纷纭的未来预言,为何都如此“热爱”末日题材?作为人类思想中的未来一隅,“我们去往何方”的哲学终极,科幻必然绕不过去。无论是从宇宙的角度、科学的反思,还是文明发展的角度来看——人类终将毁灭,地球在劫难逃。

Part 1宇宙中的观察者选择效应地球还没毁灭,才是小概率事件

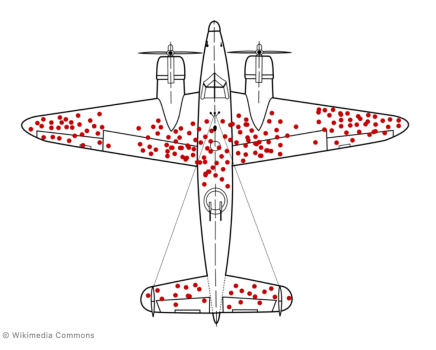

盟军曾研究库中机身弹孔的位置,依此加固机甲,降低飞机坠毁率。所以迫切需要加固的,是翅膀和尾翼吗?——事实恰恰相反。数学家Abraham Wald及哥伦比亚大学统计研究组认为:要给完全没有弹孔的部位更多防御——因为那些飞机只在此中了一发子弹,就没能返航。

正如春运的座位上,每个人都能抢到票,大学宿舍里,每个年轻人都能考上大学,不过是来自观察者的偏见。观察者选择效应Observer Selection Effect,是指观察者本身的存在会影响到所观察的事物。而当我们以这一效应的视角,去审视宇宙之中,地球的存亡时,就凸显了当下人们麻木的乐观。在地球历史的过往45亿年间,人类尚能生存,才是一个偶然事件。

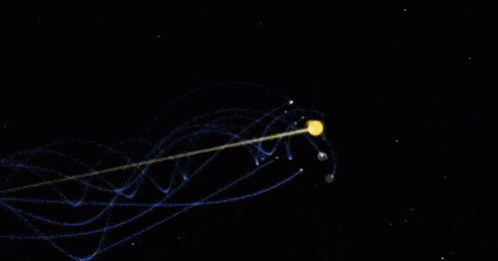

太阳系运行方式

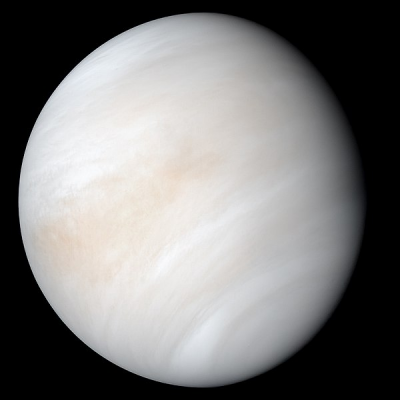

望远镜中,被厚重硫酸云覆盖的金星

我们恰巧处于一个“不会氦闪”的稳定恒星系中;早年间的一次猛烈碰撞,反而造就了月球,意外稳定了地球运行的轨道;随着太阳系的不断震荡,地球又恰巧获得了“正好”的水,既减震了剧烈的板块运动,又形成了宜居的气候;而7亿年前,与我们彼时境遇类似的邻居金星,则因一次火山喷发,导致了温室效应,最终蒸干了整颗星球,在行星演变之路上,成为了一颗“不幸”的死星。我们存在,正因我们还万幸地存在。

《异形4》,1997 ——这就是你们地球?

而在射电望远镜所及的比邻之境,孕育生命的地球显得愈发万里挑一。就像弹孔密布但仍返航的飞机一样,地球曾在无数次近乎致命的自然打击中幸存。

火山喷发,冰河世纪,体积犹如珠穆朗玛峰的陨石,超音速撞击,无数次与小行星的擦肩而过……倘若这些灾难再严重那么一丁点,我们都将不复存在。神学家Jonathan Kirsch认为,在科幻中投射“宗教与过去的结局”构成了人们在感情和感受上整合实际历史危机经验的一种方式。然而抛掷了数亿次的硬币,都是幸运的正面,下一次结果如何,谁又能知晓呢?

Part 2科学的严肃反思科幻作家与总统共商国家大事

科幻是一种对科技进行深刻反思的文化载体,而其他类型的作品则对此极难涉及。科幻作家韩松受访时说:“一些国家甚至会邀请科幻作家去参加政府与议会的圆桌会议,共同商讨国家未来大事。“比之对科技的一味吹捧,悲观的态度和立场。更有助于产生具有思想深度的作品。

《不要抬头》,2021陨石飞向地球,抬头还是不抬头?

奥斯卡提名影片《不要抬头》,就还原了一场娱乐至死的末日惨剧。上电视,大众更关心歌星的绯闻,见总统,她只求拯救世界的人设拉票,世人也因陨石发现者非名校的身份,拒绝相信末日将近,只把他们当作小丑。当击碎陨石的核弹头终于发射,商人又以开采陨矿可以大赚一笔的学说,使人类文明错失自救的机会。人类注定自毁的悲观事实,只有在娱乐精神所掩埋的虚无主义中一晃而过。科幻的糖衣之下,是政治讽刺的内核。当科幻作者假设一个未来末日,这种时空上与现实的距离,可以让读者在安定的心理阈值内,去思索一些严肃而敏感的问题。

清华大学美术学院,信息艺术设计系主任王之纲在中心正开展的《元宇·漫游》科技概念展开幕圆桌论坛上表示:“科幻的初衷并非是把人类逼入绝境,而是在这样的场景中回归人性的基底。”

正因有了科幻带来的思考与预见,我们或许可以避免许多可能遭受的灭顶之灾。

Part 3文明越强大人类越渺小

1914年,威尔斯在科幻小说《先知三部曲》中,首次提到了“原子弹”这个词。1937年出版的小说《造星主》中,一种“亚原子”武器能让星球灰飞烟灭。

科幻作家,《新奇故事》杂志主编约翰·坎贝尔

1940年,《新奇故事》上发表了一篇《爆炸发生》,故事中,核能工厂会对地球产生威胁。1945年7月16日,美国在索科罗以南测试了一枚15-20千吨的核武器。人类文明自此,进入了一个彼此要挟,又扼住地球喉咙的核威慑纪元。但是,文明发展得越强大,人类本身的存在就越弱小。而我们却很难说,科幻在其中是否扮演了启发的角色。100年前,“核危机”尚且是科幻范畴,到如今,已然是迫在眉睫的现实问题。科学与科幻形成了莫比乌斯环:科幻中的情景成为技术开发的目标,而技术发展又重新为科幻创作铺垫灵感。现代的世界,比过去的世界危险得多。1979年,一块仅价值46美分的微芯片。

在美国的核弹预警系统中,造成了三次误报。这是一大波来势汹汹的苏联核弹,也可能是一次电脑故障。反击还是不反击,完全取决于当晚值班士兵的判断。美苏冷战格局之下,就有多次如此般千钧一发的时刻。当彼此军队处在最高战备水平时,一头熊爬上了美国基地围栏,误触了警报,飞行员们以最快的速度带上了核装备,又被发现事实的战友驾驶卡车肉身拦下。每一次,差一点,就是人类文明的万劫不复。

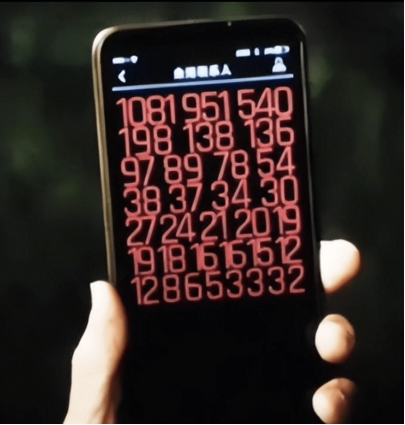

《流浪地球2》中世界各国核武器的数量

《流浪地球2》中,同样塑造了一个月球即将坠毁的末日,也对人类自相残杀的核威慑进行了反思。巨额军费开支之下,留给我们的只有过时的武器,和解不开的密码。人类沉迷于做掌握生死的造物主,同时留下了更多的“bug”隐患反噬自身。

《异形:契约》中,创造人类的工程师,被人类创造的AI大卫,用工程师创造的武器“黑水“毁灭

而如何让人长远地在宇宙中生存下去,去理解宇宙,融合进宇宙,预言未来与危机,给予世人反思。自然而然,也就成为了科幻的一种社会责任。