近百部音乐剧,70余部影片,作为世界首部科幻小说,弗兰肯斯坦的影响力经久不衰。就连2023年上映的电影《可怜的东西》,也被看成是《弗兰肯斯坦》的重塑。可以说《弗兰肯斯坦》是科幻小说、电影领域一部重量级作品,写就这一作品的作者玛丽·雪莱也被人誉为科幻小说之母。

那么弗兰肯斯坦源起何处?又为什么被定义为科幻小说?其作者玛丽·雪莱又是一个怎样的人?一篇文章带你了解世界首部科幻小说《弗兰肯斯坦》,以及作者玛丽·雪莱。

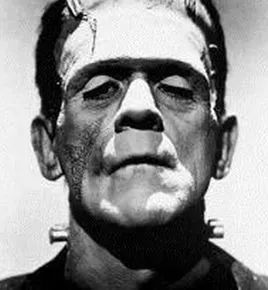

弗兰肯斯坦

故事梗概

《弗兰肯斯坦》(全名是《弗兰肯斯坦——现代普罗米修斯的故事》,其它译名有《科学怪人》、《人造人的故事》等)是英国作家玛丽·雪莱在1818年创作的长篇小说。

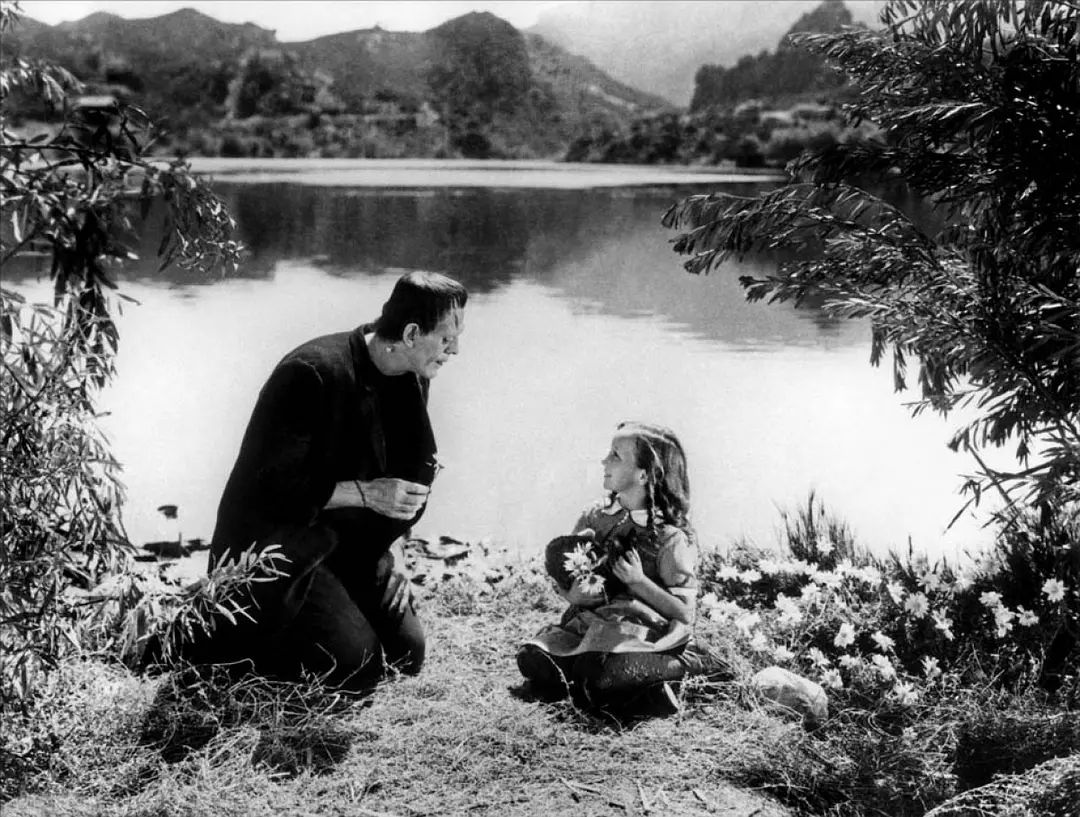

该作讲述小说主角弗兰肯斯坦是个热衷于生命起源的生物学家,他怀着犯罪心理频繁出没于藏尸间,尝试用不同尸体的各个部分拼凑成一个巨大人体。当这个怪物终于获得生命睁开眼睛时,弗兰肯斯坦被他的狰狞面目吓得弃他而逃,他却紧追不舍地向弗兰肯斯坦索要女伴、温暖和友情;接踵而至的更是一系列诡异的悬疑和命案。该小说语言简洁优美,情节精彩动人。在小说里,作者以三重视角和叙述向读者缓缓道来一个关于科学怪人的故事,通过三个视角,玛丽雪莱批判了当时社会的人性冷漠和一些弊端。

《弗兰肯斯坦》一经出版,就引起了广泛的关注。它被认为是世界上第一部真正的科幻小说,是哥特式小说的典范。

玛丽·雪莱生平

(图左为玛丽·雪莱,图右为珀西·比希·雪莱)

1797年生于伦敦,玛丽·戈德温的名字承袭母亲玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)——母亲生下她十一天后就死了,这份纪念可谓悲伤。玛丽成长的家庭环境,堪称“不合传统”:父亲威廉是无政府主义哲学家,在另一场婚姻里留下一个私生女,1801年再婚时一并给家庭带来两个孩子。虽然贫穷经常光顾他们的家,但来访的朋友也不乏塞缪尔·泰勒·柯勒律治、作家兰姆兄妹之辈。戈德温在家中亲自教导玛丽,悉心给她最好的教育——当时的女性罕有如此造化。

玛丽始终思想独立(父亲曾形容她“胆大包天、有点自命不凡、思想活跃”),1812年11月,15岁的她遇见珀西·比希·雪莱(Percy Bysshe Shelley),尽管当时雪莱已婚,但两人依然坠入爱河。1813年,他们私奔到欧洲大陆,身上几乎没一个子儿,一起过上“心怀天下、心怀诗歌”的生活——这是玛丽后来的形容。她后来把这段日子的日记编成《法瑞德六周游志》(History of a Six Weeks’ Tour of France, Switzerland and Germany,1817),也一直坚持记录生活,直到人生将终。

在1814年到1823年的旅居生活中,玛丽经历了一个花季少女很难负荷的种种人生变故。在此期间,她生育了四个孩子,不幸的是,三个夭折了;她还遭遇了一次流产,为此差点丧命;更为不幸的是,她的丈夫珀西·雪莱在一次远航中溺水身亡。其间仅有一件点亮她生命的事件是,她于1818年创作了《弗兰肯斯坦》——一部在其作者逝世两百多年后,仍然备受人们关注的伟大著作。

脱胎于神鬼小说的科幻怪人

——弗兰肯斯坦

由于印尼火山大喷发的后续效应,1816年被称为“无夏之年”,因为屋外风雨交加、暗无天日,日内瓦迪欧达蒂别墅里的这群伙伴,常常枯坐在家,被迫点起蜡烛。就在某个这样的长夏苦夜,拜伦提议大家比比讲鬼故事。他和珀西都没有说出多少花样,约翰·波利多里倒写出一则故事,后来出版为《吸血鬼》(The Vampyre),这部作品也给后来由布莱姆·斯托克(Bram Stoker)所写的更为著名的维多利亚时期小说《德古拉》(Dracula,1897)带来一定的启发。轮到玛丽时,她描绘出一幅更加惊悚、想象力丰富得多的图景:如果科学家用死尸肢体,拼出一个活生生的人来,会发生什么样的情形?

这个想法吓坏了众人,但是也成为《弗兰肯斯坦》诞生的契机。玛丽·雪莱在《弗兰肯斯坦》的序言中写道:

玛丽·雪莱自序

拜伦勋爵和雪莱谈过许多话,时间很长,我听得很专心,几乎从不插嘴。在一次谈话里,他们涉及了不同的哲学学说,其中有关于生命本质和原理的学说。他们就那些理论是否可能实现交流了意见。他们还谈到达尔文博士的一些实验(我说的并非博士确实做过或提起过的实验,而是人们传说中他做过的某些实验)。

据说博士在一个玻璃容器里保存了一点意大利面条,由于某种特殊的措施,那面条竟自己动弹起来。生命毕竟不可能像这样获得,否则死尸也许就可以复活了。只有电击显示过类似的可能性。说不定可以分别制造出某种生物的组成部分,然后拼合到一起,再赋予它生命所需的温度。

夜随着谈话而逐渐深沉,我们回房休息时已过午夜。我把脑袋放到枕头上,却没有睡着,虽然也不能说还在思考。种种形象不断出现,支配了我,引导着我,给了我一种活力,使我浮想联翩,远远超越了寻常的白日梦的界限。我虽然闭着眼睛,脑海里却有一种鲜明的视觉。我望见一个懂得邪术的苍白的学生跪在自己拼合成的东西面前。我看见一个人狰狞的幻影展开,然后,因为某种强大的机械作用,显露出生命的迹象,僵硬地、半死不活地、不安地震动起来。那一定是非常恐怖的,因为人类要想模仿造物主那神奇的技能,创出生命,肯定会异常恐怖。

那艺术家的成功有可能吓坏了他自己,使他逃离那可憎的工作。那艺术家也可能希望:只要把那东西扔下,他所注入的那点生命的火花就会熄灭,接受了那点生命的东西就会死去,他也就可以安心入睡了,就可以相信坟墓的寂静将永远熄灭那恐怖的尸体所表现出的短暂的生命迹象了—他曾相信那是生命的摇篮。他睡着了,但是又醒了过来,睁开了眼睛,却看见那恐怖的东西拉开床帘站在他的床边,用湿漉漉的黄眼睛呆望着他,若有所思。我吓坏了,睁开了眼睛。那念头紧紧地攫住了我的心。恐怖穿透了我。

我不希望那恐怖的幻想影响到我身边的现实:我的卧室,黑暗的正厅,筛进月光的关闭的百叶窗,还有我心里意识到的远处的明镜般的大湖和险峻的白皑皑的阿尔卑斯山。可我仍然看见那东西。我无法摆脱那个令我心惊胆战的幻影。它总在我身边游荡、出没。我一定要努力想出点别的东西。我又想起了我的鬼故事!啊!但愿我能构思出一个可以吓坏读者的幽灵故事,就像那晚吓坏了我自己的那类东西!

科幻小说

关于时代的思考

玛丽·雪莱创作《弗兰肯斯坦》的1816年,西方世界仍然处于18世纪的惯性之中。18世纪曾被说成“理性时代”、“启蒙时代”、“批判时代”、“哲学世纪”等。人本主义和博爱主义处于主导地位,产生了休谟、康德、莱辛、狄德罗、伏尔泰等哲学家,还有博爱主义的代表人物歌德。

人类知识传播范围扩展,传播工具多样化,包括法国的百科全书和期刊,博物馆、研究院、大学等公共机构;工业革命、科学革命和社会革命交织;现代科学的学科体系得以奠定;技术发明几乎在所有产业都有长足进展。

在《弗兰肯斯坦》故事诞生前一年的1815年,滑铁卢战役终结了拿破仑及法国革命时代,欧洲专制皇朝复辟。之后,英国探险家富兰克林(Sir John Franklin,1786-1847)多次进入北极地区。所以,雪莱夫人选择北极作为《弗兰肯斯坦》的重要场景。1831年,《弗兰肯斯坦》第三版问世时,欧美的工业体系已趋于完整;雪莱夫人去世前三年,目睹了1848年革命。几个月后,万国工业博览会显示英国的工业和科技发展成就。雪莱夫人通过《弗兰肯斯坦》的角色,传达了她对自己所经历的19世纪的感受、体验和预期。

我们为什么要读科幻

不论东方还是西方,尽管关注的议题不同,不少科幻名作拥有共通之处,那就是对人类未来命运的忧思,对人类情感的描摹。

该如何避免陷入“我们会一直如此生存”的盲目乐观,或者“反正灾难终将到来”的盲目消极?人工智能、基因工程等新技术迅猛发展,会给世界带来怎样的改变和挑战?人类疆界不断拓展,我们该何去何从……这些都是科幻探讨的重要议题。

科幻的“硬核”,并非预言乌托邦或者反乌托邦,而是帮助人们以全新角度审视自身环境和处境,警示人类在技术、文化、伦理等众多领域可能面临的问题,并提出“另类”解决方案。而从荧幕回归现实,科幻同样提醒人们用另一种视角去思考日常生活中的种种选择和挑战。

信息来源:百度百科、大英博物馆中文官网、知乎、中国作家网、作品人物网等